A guerra no Congo é um sintoma (a Amazônia também)

A complexidade do mundo nos obriga a inventar novos instrumentos de interpretação dos problemas que nos cercam. Para entender a guerra no Congo, é preciso um exercício intelectual profundo.

Às vezes você lê um livro e ele te permite compreender um contexto político e social determinado. E então, você lê outro livro e de repente tudo fica muito mais claro. Os dois livros podem não ser do mesmo autor, podem não ter sido escritos na mesma época, podem não falar do mesmo assunto ou do mesmo contexto. Entretanto, as conexões são claras. O que importa nesses casos são os mecanismos que organizam esses fenômenos.

Foi exatamente o que aconteceu comigo recentemente quando reli “Brutalismo” de Achille Mbembe e “Friction” de Anna Tsing. Já tinha lido os dois livros em intervalos diferentes alguns anos atrás, mas desta vez, ocorreu que eu li ambos na mesma semana, praticamente na sequência e foi uma grande abertura para uma compreensão nova da situação política no Congo e dos processos em andamento na Amazônia brasileira. Podemos até dizer que as queimadas em Los Angeles têm, de certa forma, uma relação com o assunto de qual quero tratar.

Eu queria escrever sobre esse assunto faz um tempo já. Queria falar da Guerra no Congo de uma forma que as pessoas não costumam ouvir aqui no Brasil. Minha intenção era criar um contexto geral de compreensão, tornar tudo muito mais fácil para o público. Foi precisamente esse meu objetivo ao participar do programa Xadrez Verbal na semana passada (podem ouvir clicando aqui). Falei longamente sobre o assunto. Eu posso falar do Congo durante horas e horas. Considero que falei de maneira clara no podcast Xadrez Verbal. A virtude desse programa é permitir que o convidado se expresse à vontade. Não ter o imperativo do tempo limitado da televisão ou da rádio sempre ajuda.

Bom, devo dizer também que não ligo muito pelo fato que a Guerra no Congo não beneficia da mesma publicidade que o caso dramático de Gaza. Não gosto de fazer comparações ou definir escalas de sofrimento. Não é meu papel. Mas acredito que na explicação que vou fornecer hoje, muitos vão poder entender também porque não se fala tanto do Congo. Existem razões raciais sobre isso e existem também responsabilidade dos próprios congoleses quando analisamos de perto a situação.

Prometo que quem já escutou o programa Xadrez Verbal não vai se decepcionar com este texto, e nem sentirá que estou sendo repetitivo. Minha proposta aqui é outra, porém, complementar aos assuntos que tratei no podcast.

Uma teoria da globalização muito interessante

Tudo começa por esse livro muito interessante de Anna Tsing, “Friction” publicado em 2005 e cujo tema principal é basicamente o processo de destruição da floresta tropical da Indonésia. O interesse do livro é que a autora cria uma proposta teórica nova, uma teoria antropológica da globalização, que pretende ser útil para a compreensão de contextos sociais, políticos, ambientais e econômicos diversos. E é isso que entendi e quero compartilhar com vocês.

Anna Tsing propõe uma etnografia das conexões globais. Na proposta da autora, trata-se de compreender a destruição da floresta tropical da Indonésia como resultado da mecânica global do capitalismo extrativista. De acordo com essa teoria, a etnografia dos fenômenos sociais e do desastre ambiental que aconteceram na Indonésia informam sobre modos de fazer globais das empresas cujas produções dependem das florestas.

O título do livro remete a relações que definem as interações entre atores do contexto. “Friction” que podemos traduzir por “Fricção” correspondem a interações entre atores locais e forças globais (inesperadas e imprevisíveis) que operam nesse contexto. Temos, em resumo, um encontro das diferenças. Essa dinâmica relacional constitui a fricção da globalização. Nesse contexto, as relações costumam ser desiguais, estranhas, criativas e instáveis. A autora lembra que “Fricção” não significa necessariamente resistência. Entretanto, é possível pensar na noção de resistência em tais contextos. A hegemonia é possível onde há fricção, mas não se trata de uma fatalidade. Por exemplo, o ambientalismo transnacional é a prova concreta que as fricções da globalização podem produzir movimentos de resistência.

Esse foi basicamente uma apresentação bem limitada do tema do livro. Uma definição simplificada do conceito usado no título. Mas, agora, podemos ir mais longe. Há mais coisas que podemos explorar e, inclusive, onde acho que realmente, o livro se torna interessante, começar a estabelecer conexões além do contexto particular apresentado em si. Lembrem-se, é uma teoria etnográfica, uma metodologia também. Uma maneira de se aproximar do objeto. Aí, uma dica para os estudantes. Meu lado acadêmico apareceu.

Zona-fronteira

Voltando ao assunto. Eu gostei por exemplo do conceito de Zona-Fronteira apresentado no livro. Ele é muito interessante e vai remeter diretamente a um trabalho importantíssimo de Achille Mbembe (não um dos mais conhecidos), que sempre cito. O conceito de Zona-Fronteira que Anna Tsing apresenta aqui me lembrou diretamente da temática do artigo de Mbembe, “At the Edge of the World: Boundaries, Territoriality, and Sovereignty in Africa”. Este é um dos textos mais importantes de autor camaronês; escrito no início dos anos 2000, mas é também um de seus menos conhecidos. Não tem tradução em português e só conheço as versões francesa e inglesas.

No contexto da globalização, uma zona-fronteira é “onde as empresas transnacionais conseguem desfazer a relação entre ecologia e natureza”, resume a autora. O contexto de zona-fronteira se caracteriza pela destruição de modos de vidas, e conforme avançamos, notamos também que são caracteristicamente zonas com altas quantidades de recursos. A partir daqui começamos a assumir um nível de generalização do conceito que já permite extrapolar o contexto particular da Indonésia. Enquanto eu estava lendo, meus pensamentos se dirigiam inevitavelmente sobre a África, particularmente sobre o Congo. Mas nada impede pensarmos a região do Sahel a partir desse conceito de zona-fronteira. Inclusive, nada nos impede de pensarmos a Amazônia a partir dele.

Anna Tsing lembra que a zona-fronteira corresponde a “lugares que ainda não foram totalmente cartografados”. São lugares com pouco regulação, lugares da violência. Fiquem com essa ideia de regulação na cabeça; e não pensem em lugar como algo necessariamente físico e continental. Lugar pode também corresponder a esfera (ou campo) e então, caberia perfeitamente pensarmos a noção da regulação digital a partir do conceito de zona-fronteira. É precisamente isso que o texto de Achille Mbembe, “Brutalismo”, ajuda a conectar. Sim, o paralelo com Mbembe é inevitável. Em “At The Edge of the World”, o filósofo camaronês já havia descrito as fronteiras africanas como lugares de violência. Motivo principal da pouca circulação das populações africanas no continente. Em resumo, o conceito de zona-fronteira se aplica a casos tão variados como a destruição da floresta tropical da Indonésia, o Leste do Congo ou a Amazônia brasileira. Sabemos que o contexto da Amazônia carrega também seu grau de complexidade. Recentemente, inclusive, um podcast da Agência Pública me fascinou; ouvi a série completa duas vezes. Acho que é um caso que claramente corresponde aos conceitos apresentados no livro de Anna Tsing.

O conceito de Zona-fronteira cobre um conjunto significativo de realidades, distintos, variados e sofisticados. A Zona-fronteira remete a “processos capazes de modular lugares com a lógica destrutiva da exploração e da militarização”. Trata-se de um processo de devastação que transita no limiar de duas dimensões opostas: a legalidade e a ilegalidade. Essa é uma característica que encontramos em todos esses contextos. Vamos esquematizar a ideia para facilitar a compreensão de todos:

O interessante nessa teoria é compreender que nos contextos de que estamos nos ocupando é possível que os atores transitem entre esses parâmetros de ação. Nunca as coisas estão claramente estabelecidas. E mesmo o estando, podem facilmente se mover, ou pelo menos, permitir que os atores se movam entre uma esfera e outra.

Anna Tsing oferece inclusive um bom exemplo para entender esse processo. Na Indonésia, o cultivo itinerante é ilegal, embora seja o modo de sobrevivência de muitos povos rurais. Os povos nômades tinham a legitimidade de explorar as riquezas da floresta. Os habitantes da região não mostravam hostilidade contra eles. Então, de certa forma, eles também participavam, a seu nível, da economia do desmatamento.

O fato é que nessas zonas-fronteiras, os atores interagem. Pequenos empreendedores e grandes empreendedores não são independentes uns dos outros. Multinacionais transnacionais e migrantes transregionais precisam colaborar. Além disso, leis nacionais definem e autorizam o tipo de exploração de recursos. Muitas vezes as multinacionais são autorizadas a operarem, ao passo que prospectores independentes são proibidos. Como podem ver, a teoria de Anna Tsing pode ser traduzida para o contexto do Leste do Congo e da Amazônia (principalmente na questão do capital transnacional que opera no campo da mineração, mas não só isso). O que já podemos dizer que é uma realidade bastante comum no mundo atual é que nesses contextos, leis sob medida são feitas para favorecer a exploração de recursos naturais pelas multinacionais. Isso implica um trabalho de lobbying e um controle sobre o Parlamento do país em questão.

Extrativismo digital vs saúde mental

O livro de Anna Tsing também estabelece conexões inegáveis com a obra mais recente de Achille Mbembe, “Brutalismo”.

O que é brutalismo? Nos termos de Mbembe, “Brutalismo remete a processos metamórficos de estampagem e trituração, de incisão, de dissecção e, se necessário, de mutilação”. Em outros termos, desta vez mais claros, “Brutalismo define uma época simbolizada pelo ‘pathos’ da demolição e da produção em escala planetária”. Podemos incluir vários processos contemporâneos nessa definição: economia da atenção, algoritmização da vida, crise ambiental (aquecimento global, queimadas, secas, etc.).

Claro que o livro de Mbembe aborda assuntos muito complexos e amplos, mas eu me interesso particularmente ao diagnóstico que faz do capitalismo digital, principalmente a respeito do extrativismo digital. É um momento singular este em que vivemos. O extrativismo digital inaugura uma nova era, por assim dizer. Uma era em que “a humanidade se torna uma força geológica”, “a história se torna geo-história”. Somos nós, nas nossas carnes, nas nossas mentes, o objeto do extrativismo. Há um duplo mecanismo de destruição operando aqui: a destruição do planeta e a destruição das mentes e psicologias. Por isso também a doença mental se tornou condição humana. Para Mbembe, a função dos poderes contemporâneos é possibilitar a extração (nessa lógica dupla). É nesse contexto que devemos entender a importância de Elon Musk no governo de Donald Trump.

Brutalismo também significa a normalização do estado de exceção, o estado de emergência é permanente; e assim, a resistência é aniquilada. A repressão vira norma. Fraturação e fissuração simbolizam a universalização da condição negra. É o devir-negro da humanidade.

A guerra no Congo e a visão antropológica racista

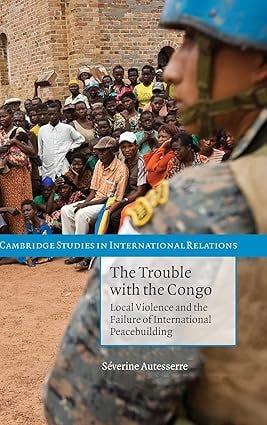

Eu lembro de estar nos anos finais da minha graduação em Ciências Sociais. Na época eu estava pensando em escrever uma monografia sobre a transição democrática na República Democrática do Congo depois da chamada “Primeira Guerra do Congo”, ou a “Guerra Mundial Africana” porque o conflito envolveu mais de dez países divididos em dois blocos. Foi então que meu orientador da época me apresentou o trabalho de uma pesquisadora francesa, Severine Autesserre.

Embora seja francesa, Severine Autesserre construiu a carreira acadêmica e sua reputação nos Estados Unidos. Vejam, eu era relativamente jovem para ter uma noção muito completa das coisas que aconteciam no Congo. Era tudo muito complexo. Mas meu avô materno era deputado nacional (o que seria aqui deputado federal) na época do regime do ditador Mobutu. Ele chegou a ser presidente da Câmara dos deputados durante o período de abertura política quando fizeram a Conferência Nacional Soberana que pôs um fim ao regime do partido único e abriu o país ao multipartidarismo. Eu costumava ajudar meu avô no arquivamento e na organização de seus documentos. E ele costuma ter muitos documentos e arquivos sobre sua longa carreira política.

Então, mesmo jovem, eu me interessava sobre a política e eu tinha a influência direta de meu avô; e ele contava muitas histórias sobre a paixão de sua vida: a política. Acompanhei de perto o período de transição política nos anos 2000 quando fizeram um acordo geral para preparar as eleições de 2007. E quando decidi fazer um TCC, decidi que seria sobre meu país. Na época não havia nenhum trabalho de graduação sobre o Congo e só tinha uma dissertação de mestrado (defendida na UFRGS) sobre um dos partidos políticos implicados nesse grande acordo nacional.

Porém, de forma geral, o processo todo me parecia um pouco confuso. Mergulhei em leituras, lembro de ler uma quantidade absurda de relatórios, discursos no Senado Americano, Relatórios das instituições internacionais da transição no Congo: Fundação Carter, Open Society, ONU, União Europeia, Organização da União Africana, li centenas de relatórios sobre a transição no Congo. Li também trabalhos acadêmicos de diversos país tratando do processo. Era de fato um caso de escola. Uma configuração única na história com um presidente e quatro vice-presidentes cujos partidos políticos eram grupos rebeldes reconvertidos em partidos políticos para garantir justamente esse processo de transição.

Nesse contexto, a ONU mantinha o maior contingente militar da história da instituição, 17 mil soldados no Congo. Havia também forças da União Europeia e forças da União Africana. Entre 2003 e 2007, o período dessa transição, o país estava em paz.

Isso na teoria. Na prática, havia outra realidade. E é aqui que a Severine Autesserre foi fundamental para mim. A professora Autesserre tem um livro premiado bem conhecido pelos especialistas, mas o trabalho que realmente me marcou e me introduziu à pesquisa dela foi um artigo intitulado “Local Violence, National Peace? Postwar “Settlement” in the Eastern D.R. Congo (2003-2006)”. O título em si já é um programa. Fantástico! Traduzindo, o que a Severine Autesserre estava propondo nesse trabalho era que a transição política no Congo estava sendo um fracasso porque os organismos internacionais envolvidos no processo trabalhavam com pressupostos antropológicos racistas que tornavam impossível a possibilidade de paz.

Por isso ela criou essa noção de “Violência Local e Paz Nacional”. Um paradigma explicativo de um conjunto de ações e práticas da comunidade internacional que encontrava nas autoridades congolesas os cúmplices perfeitos para sua inação. De acordo com Autesserre, as instituições de acompanhamento da transição no Congo, os chamados peacemakers, trabalhavam com a ideia de que um certo nível de violência era natural no Congo. Que as tradições e os costumes locais autorizavam um certo nível de violência diante do qual a comunidade internacional não precisava intervir. É somente em caso de violência extrema que as autoridades nacionais e internacionais poderiam intervir.

O que se criou com esse pressuposto racista fundamentado por antropólogos a serviço dessas instituições internacionais foi um contexto de violência no nível local onde todos os tipos de atrocidades foram cometidos. É precisamente nesse contexto que surgiram um número considerável de milícias locais no Kivu; movimentos como os Maï-Maï e, posteriormente, o M23, esse mesmo movimento que voltou no centro da atualidade em 2025 depois de tomar a cidade de Goma. Foi nesse contexto que surgiu o termo de “estupro industrial” e também de “violência sexual como arma de guerra”.

Tudo isso foi permitido por essa visão tosca e racista de que a violência é natural entre os africanos (especificamente, os congoleses). Essa visão, que ademais, define as práticas das instituições internacionais, também condicionou a população a aceitar esse status quo. O governo nacional durante duas décadas vendeu a ideia de paz nacional enquanto no Leste do Congo, continuavam a cometer crimes de guerra e a violentar mulheres e crianças. Governadores e chefes locais eram cúmplices. Esse paradigma de Violência Local e Paz Nacional beneficiava a todos. Afinal, a violência local era invisibilizada. Nesse contexto, a pilhagem dos recursos poderia continuar tranquilamente. Não só as autoridades nacionais não tinham que responder diante da população sobre a continuação da guerra (a “paz nacional” reinava), mas também poderiam enriquecer. Lembram da teoria de Anna Tsing sobre as zonas-fronteiras? Tínhamos um caso típico. Cumplicidades locais e internacionais, multinacionais envolvidas no extrativismo mais cínico dos recursos naturais, violência sobre as populações locais e a população anestesiadas por uma falsa ideia de paz.

Este cenário é bem parecido à situação vivida no Rio de Janeiro. Um recente artigo no Intercept Brasil chamou minha atenção por descrever exatamente o mesmo mecanismo de normalização da violência; um quadro de violação de direitos que não parece incomodar a sociedade nem fazê-la questionar a qualidade da democracia:

Para esses setores, operações policiais em favelas, que deixam um rastro de jovens negros mortos pelo caminho, parecem fazer parte do que se entende como aceitável dentro da democracia brasileira.

Entendam que não é difícil impor a ideia de paz num país como o Congo. Estamos falando do segundo maior país do continente africano, 2.345.000 km². Uma distância de 300 km leva um dia inteiro de carro. No Brasil, a mesma distância é percorrida em 3 horas de carro. Não existe integração do país. Não há rodovias nacionais nem sistema ferroviário que conecte as províncias (o que seriam os Estados no Brasil). Portanto, de um extremo do país, na capital Kinshasa (Oeste), não há uma ideia clara do que se passa em outro extremo do país nas províncias de Kivu (Leste); vizinhos de Ruanda e terrenos de operação das milícias e dos movimentos rebeldes como o M23.

Este é o contexto geral da guerra do Congo. Entendem porque não ligo muito pelo fato do Congo “não estar na mídia” como Gaza? É porque não se trata apenas de uma questão de agendamento midiático. Se trata de uma lógica, de práticas consolidadas entre os operadores nacionais e internacionais, de um sistema de exploração dos recursos baseado na violência e na violação dos Direitos humanos. É o paradigma a ser combatido.

Não se pode entender o que acontece no Congo sem compreender a maneira como os mecanismos do capitalismo global operam na região. Principalmente com o Congo sendo um país estratégico na economia digital com sua grande quantidade de cobalto e coltan, minerais fundamentais na produção de baterias e condensadores. Ou seja, na produção de toda a tecnologia que estrutura o capitalismo global da era do extrativismo digital.

*************

Para mim era muito importante escrever este texto. Agradeço a todos que chegaram até o final e aos que escutaram minha intervenção no Xadrez Verbal. Aproveito também para lembra-los de apoiar o meu trabalho e compartilhar meus conteúdos.

**************

Para os francófonos, deixo aqui uma entrevista do intelectual e ativista camaronês Patrick Mbeko, um dos maiores especialistas da guerra do Congo e dos conflitos na região dos Grandes Lagos.

P.S: Estou planejando há um mês uma série de artigos sobre a filmografia de diretor de cinema. Serão dois artigos publicados em intervalo de duas semanas, e depois teremos um vídeo “debrief” sobre os dois textos. Mas não é para o próximo mês. Estou avisando que vão chegar. Até lá, teremos outros artigos e outros vídeos comentários.

Meu TCC foi sobre a operação de peacekeeping no Kosovo, focando nas reformas da segurança pública. A grande conclusão extraída da pesquisa foi a ineficiência desse modelo "top to bottom" dos organismos internacionais, um modelo tecnocrata que nada compreende a realidade e as minúcias dos países-alvo.

O pouco que tinha de conhecimento sobre o congo originava de fontes como o documentário City of Joy que falava sobre essa instrumentalização do estupro como arma de guerra. Seu texto esclareceu demais muitas perguntas que tive após assisti-lo